Special Issue

“역사상 유례없는 기술혁명이 제기하는

도전 해결 위해 전 지구적 협력 필요”

4차 산업혁명, 산업·경제·고용·사회·정부 형태까지 바꿀 것으로 예상

미래 최대 위험요소는 기후변화·이상기후, 그리고 이로 인한 환경 파괴

기술혁신과 사회의 지속가능 발전 모두 고려한 입체적 대책 마련 시급

| 한국환경한림원(www.kaoes.or.kr·회장 남궁은 서울대 교수)은 지난 12월 19일 서울 광화문 소재 한국프레스센터 매화홀에서 ‘제13회 한국환경한림원 정기총회’ 겸 송년의 밤 행사를 개최했다. 이날 행사에는 김명자 한국과학기술단체총연합회 회장(한국환경한림원 이사장)이 특별강연자로 초청되어 ‘4차 산업혁명시대, 지속가능발전 전망과 과제’라는 주제로 강연을 했다. 이날 강연 내용을 정리했다. |

· 한국과학기술단체총연합회 회장

· 한국환경한림원 이사장

· 전 환경부 장관

인류, 근대 이후 네 번의 산업혁명 맞이

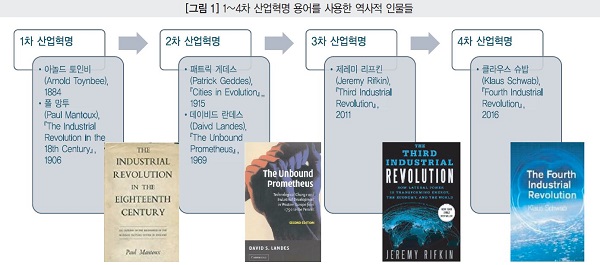

‘산업혁명’이라는 용어는 영국의 역사학자 아놀드 토인비(Arnold Toynbee)가 처음으로 사용했다. 그는 1884년 그의 유고 『영국의 18세기 산업혁명 강의(Lectures On the Industrial Revolution In England)』에서 산업혁명을 ‘기술혁신과 그에 수반하여 일어난 사회·경제구조의 변혁’이라고 정의했다. 이후 1906년 프랑스의 역사학자 폴 망투(Paul Mantoux)가 『18세기의 산업혁명(The Industrial Revolution in the 18th Century)』에서 이를 다시 학술적으로 썼다.

사실 1차 산업혁명이라는 용어는 애초부터 통용되는 말이 아니었는데, 1915년 영국의 도시계획가 패트릭 게데스(Patrick Geddes)가 『도시의 진화(Cities in Evolution)』에서 2차 산업혁명을 최초로 이야기하고 1969년 미국의 경제사학자 데이비드 란데스(David Landes)가 『언바운드 프로메테우스(The Unbound Prometheus)』에서 이를 학술적 용어로 정립하면서 1차라는 수식어가 붙었다. 이처럼 1차와 2차 산업혁명은 최초의 산업혁명이 완료된 지 30년이 지나서야 비로소 재정의 되었다.

그 후 3차 산업혁명이라는 용어는 거의 사용되지 않다가, 2011년 미국의 경제학자 제레미 리프킨(Jeremy Rifkin)이 『제3차 산업혁명(The Third Indu-strial Revolution)』을 통해 에너지 시스템의 변화(재생에너지)를 예고하면서 논의되기 시작했다. 그리고 3차 산업혁명의 개념이 채 자리잡기도 전인 2016년 돌연 4차 산업혁명이라는 용어가 등장했다.

2016년 다보스포럼(Davos Forum)에서 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 세계경제포럼 회장은 ‘4차 산업혁명의 이해’라는 주제로 기술혁명이 우리의 삶과 미래세대에 가져올 변화에 대해 발표하며 많은 논란을 불러일으켰다.

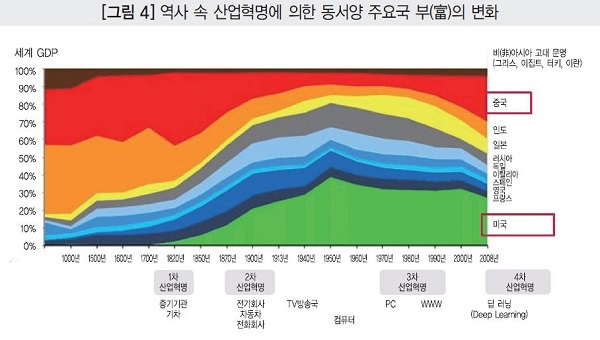

이처럼 우리는 현생 인류 출현이래 300년도 채 안 되어 네 번째 산업혁명을 맞이하고 있다. 18세기 중엽 영국의 증기기관과 기계화로 대표되는 1차 산업혁명, 1913년 전기 사용으로 대량생산이 본격화 된 2차 산업혁명, 1954년 컴퓨터(인터넷)의 정보화와 디지털 자동화가 주도한 3차 산업혁명에 이어, 4차 산업혁명 시대는 사물인터넷과 인공지능 등을 통해 사물의 자동적·지능적 제어가 가능해진 시대를 의미한다.

사실 산업혁명의 발전과정은 학자들마다 이를 구분하는 시기가 다르고 그 내용을 들여다보는 시각에도 차이가 있다. 한 예로 미국 메사추세츠공과대학(MIT)의 에릭 브린욜프슨(Erik Brynjolfsson) 박사는 산업혁명이라는 용어 대신 ‘기계시대(machine age)’로 칭하며, 1∼2차 산업혁명을 제1차 기계시대(first ma-chine age), 3∼4차 산업혁명을 제2차 기계시대(second machine age)로 구분했다.

그러나 1차부터 4차까지 각 산업혁명은 기술적 동인(動因)이 분명히 다르고, 사회적·문화적·경제적 동인 또한 다르며 결정적으로 에너지원이 다르다. 그래서 산업혁명은 에너지원의 중대한 전환을 의미한다. 그렇다면 최초의 산업혁명이 왜 영국에서 일어났는지 궁금해진다. 땅덩이도 훨씬 넓고 인구도 많았던 프랑스가 아닌, 왜 하필 영국이었나 하는 물음이 생기는 것이다.

새로운 에너지원 바다석탄 발견

산업혁명의 확산에 결정적인 공을 세운 건 제임스 와트(James Watt)였다. 와트는 증기기관을 최초로 발명한 뉴커먼(T. Newcomen)의 엔진을 10여 년의 연구 끝에 획기적으로 개량하여 특허권을 따내고, 사업가 매튜 볼턴(Matthew Boulton)을 만나 증기기관을 상용화하는 데 성공한다.

이후 볼턴과 함께 버밍엄 인근에 소호 공장을 지어 본격적으로 증기기관을 생산해 냈으며, 증기기관은 점차 모든 산업에 도입되기 시작했다. 볼턴과 와튼의 증기기관은 풍력과 수력 등 당시 사람들이 이용하던 동력에 혁명적인 변화를 가져왔고, 결과적으로 영국 산업혁명의 원동력이 되었다.

운하(運河)도 여기에 한 몫 했다. 당시 영국에서는 도자기 산업이 성행했는데, 지금까지도 그 명성을 이어오고 있는 조시아 웨지우드(Josiah Wedgwood)는 대량생산체제를 도입하며 산업혁명에 앞서 나갔다. 특히, 도자기 유통기반을 확보하고자 1770년 대간선 운하(Grand Trunk Canal)를 건설하였고, 이 덕분에 운임료를 90% 가까이 줄일 수 있었다. 훗날 철도(증기기관차)와의 경쟁이 치열했지만, 영국의 산업혁명은 이 두 가지 교통수단에서 동시적인 혁신이 없었다면 얼마 못 가 중단되었을 것이다.

1825년 세계 최초 공공철도 탄생

증기기관차는 1800년 볼턴과 와트의 증기기관 특허가 만료되고 고압 증기 엔진이 도입되면서 만들어지기 시작했다. 1804년 영국의 공학자였던 리차드 트레비식(Richard Trevithick)이 시험적으로 만들어 본 것이 최초이다. 그로부터 10년 뒤인 1814년, 조지 스티븐슨(George Stephenson)이 지금의 기관차와 유사한 특성을 가진 블뤼허(Blucher)호를 탄생시켰고, 1825년에는 영국 중동부의 스톡턴(Stockton)과 달링턴(Darlington) 구간을 달리는 세계 최초의 공공철도, 로코모션 1호(No.1 Locomotion)가 탄생했다.

철도가 깔리고 기차가 운행되기 시작하자, 공장의 제품 생산량은 급속도로 증가하기 시작했다. 철광석으로부터 제조하는 철의 일종인 선철(pig iron)을 예로 들면, 1823년만 하더라도 선철 생산량은 50만 톤이 채 되지 않았다. 그러나 1825년 공공철도가 본격적으로 운행되기 시작하면서 1830년 67만 톤, 1840년 139만 톤, 1853년에는 270만 톤으로까지 급증했다.

이에 힘입어 영국의 1인당 국민총생산은 폭발적으로 증가했으나, 한편으로 부익부 빈익빈 현상 또한 매우 심해졌다. 더구나 당시 영국은 나폴레옹 전쟁의 영향으로 경제불황에 빠져 고용감소와 실업자가 증가하고 임금 체불 등이 성행하는 상태였고, 물가는 나날이 치솟았다. 이로 인해 노동자들은 실업과 생활고의 원인을 기계의 탓으로 돌리고 기계 파괴운동을 일으키게 되는데, 이것이 ‘러다이트 운동(Luddite Movement)’이다.

전기 동력으로 대량생산 가능해져

19세기 들어 1차 산업혁명은 유럽 전역으로 번져가고 증기기관을 활용한 증기자동차가 등장한다. 이때 영국은 다소 기이한 법을 제정하는데, 바로 「붉은깃발법(Red Flag Act)」(1865년)이다. 기존의 마차산업과 기차산업을 보호하기 위해 만들어진 이 법은 자동차 한 대에 운전사, 기관원, 기수, 3명이 타고, 화부는 붉은 깃발을 꽂고 최대 시속 3.2㎞의 낮은 속력을 유지하며 마차의 속도를 추월하지 않도록 제한했다. 덕분에 마차업계의 수명은 연장되었지만, 가장 먼저 시작한 영국의 자동차산업은 독일과 미국에 뒤처지고 말았다.

그러는 사이 2차 산업혁명의 무대는 독일에서 시작하여 미국으로 건너간다. 독일에서 화학·염료 산업이 발전하면서 우연히 인공염료가 개발되고, 이는 미국으로 건너가 석유·정유 산업과 자동차 산업의 발전으로 이어졌다. 또한 전기와 통신이 중요해지고 새로운 대량생산체제가 도입되면서 과학적 경영 관리법인 테일러리즘(Taylorism)이 새로운 가치로서 2차 산업혁명의 결과로 나타나게 되었다.

1860년부터 1910년까지 급속한 산업화 시대에 미국은 이전의 어느 시대와도 비교할 수 없는 경제적 번영을 누렸다. 하지만 이와 같은 화려한 표면 뒤에는 사회의 안정과 결속을 위태롭게 할 정도로 극심한 빈곤과 부패, 그리고 계급 사이의 갈등이 있었다. 소설가였던 마크 트웨인(Mark Twain)은 이 시대를 겉은 휘황찬란하지만 속은 썩어 있다는 의미로 ‘도금 시대(Gilded Age)’라 불렀다.

석유·철도·철강·금융업 등 독점 심화

당시 석유, 철도, 철강, 금융업 등에서는 독점적 기업연합 형태인 ‘트러스트’가 만들어졌고, 트러스트 소유주였던 록펠러(John D. Rockefeller)와 카네기(A. Carnegie), 반더빌트(C. Vanderbilt) 등이 막대한 부를 거머쥐었다.

록펠러는 정유공장 ‘스탠다드오일(Standard Oil)’을 세우고 기업 합병과 수직통합을 통해 1875년 미국 석유 생산량의 50%, 1879년 세계 석유 생산량의 90%를 독점하기에 이르렀고, 반더빌트(C. Vanderbilt), 풀만(G. Pullman), 릴랜드 스탠퍼드(L. Stanford) 등이 신흥 철도 재벌로 떠올랐다.

카네기는 카네기 스틸 컴퍼니(Carnegie Steel Company)를 세워 1899년까지 미국의 철강 산업을 지배하다가, 1901년 금융가인 J.P 모건에게 팔고 매달 월급으로 100만 달러씩 받아 세계적 갑부가 됐다. 이후 J.P 모건은 US 철강, JP 모건 은행 등을 설립하며 미국 부의 4분의 1가량을 독식했다. 결과적으로 스탠다드오일은 많은 대중들의 공분을 사며 소송에 걸렸고, 당시 루스벨트 대통령의 분쇄 조치에 의하여 1911년 34개의 개별기업으로 쪼개졌다.

몇몇 부호들은 은퇴 후 완전 독점체제로 벌어들인 돈을 자선사업을 통해 사회에 환원하기도 했는데 록펠러는 미 대륙의 동과 서를 잇는 대륙횡단철도(Trans-Continental Railroads)를 건설하였고, 스탠퍼드는 열다섯 살짜리 죽은 아들의 이름을 기리어 스탠퍼드대학을 설립했다. 이러한 과정을 겪으며 미국의 현대사회는 완성되어 갔다.

1960년 정보사회로의 진입 예고

2차 산업혁명이 무르익어 갈 무렵, 영국에서는 과학기술에 기반한 문화와 인문학에 기반한 문화 사이에 큰 간극이 존재한다는 문제가 제기된다. 영국의 물리학자이자 소설가인 찰스 P. 스노우(Charles P. Snow)는 1959년 케임브리지대학의 리드강좌(Rede Lecture)에서 “서구 사회의 지적 생활은 갈수록 과학과 인문학, 두 개의 극단적인 그룹으로 갈라지고 있다”면서 “이것이 세계 문제를 해결하는 데 가장 큰 걸림돌”이라고 주장했다.

한편 3차 산업혁명은 1960년대 미래학자들의 예견에서 예고된다. 미국의 사회학자 다니엘 벨(Daniel Bell)은 『후기 산업(Post-Industrial) 사회의 도래』에서 물질이나 에너지보다 정보의 가치가 상대적으로 높아지는 ‘정보사회’가 출연한다고 전망했고, 경제학자인 프릿츠 매클럽(Fritz Machlup)은 『미국에서의 지식의 생산과 분배』에서 미국의 지식산업이 전체 국민총생산(GNP)의 29%를 차지하고 있다고 분석하며, 이를 근거로 미국이 정보시대로 진입하고 있다고 주장했다.

이후 1970년대에는 3차 산업혁명이 진행됨에 따라 빈부격차, 환경오염, 기술사고, 여성운동, 환경운동 등의 사회적 문제가 점차 운동으로 번져 나가기 시작했고, 1960년대 중반부터 1970년대까지 반(反)문명 운동이 유행했다.

인공지능이 4차 산업혁명을 주도

4차 산업혁명은 초연결과 초지능의 혁명으로, 인공지능(AI)이 핵심적인 기술적 동인이다. 매사추세츠공과대학 교수였던 프레드킨(E. Fredkin)은 138억 년 우주의 진화에서 우주의 탄생, 생명의 탄생, 인공지능의 탄생을 우주사(宇宙史)의 3대 사건이라 했다.

인공지능이라는 용어는 1956년 다트머스대학 ‘다트머스 컨퍼런스’의 인공지능 프로젝트 기획에서 처음으로 등장했다. 당시 다트머스대학의 컴퓨터 전문가들은 1950년 영국의 수학자 앨런 튜링(A. Turing)의 논문 ‘계산 기계와 지능’을 실제 작동하는 시스템으로 개발해 보자고 이야기 하던 중, 장차 컴퓨터가 세계 체스 챔피언이 될 거라 예측했다.

그리고 이러한 예언은 컴퓨팅 기술의 혁신으로 실현되기 시작했다. 인공지능 연구는 1960년대 미국 국방부가 연구개발을 지원하면서 활발히 추진되었다. 잠시 연구비가 삭감되고 비판 여론이 일면서 주춤하는 듯 했으나, 1980년 미 카네기 멜론 대학이 세계 체스 챔피언 컴퓨터 프로그램 개발에 10만 달러짜리 프레드킨 상(Fredkin Prize)을 내걸며 컴퓨터와 인간의 머리싸움을 프레드킨재단 지원의 프로젝트로 촉발시켰다.

첫 번째 시상은 1981년 마스터급 체스 기계를 개발한 벨 랩 팀에게 돌아갔다. 두 번째는 1989년 벨 랩 팀의 마스터급 체스 기계인 딥 소트(Deep Thought)를 개발한 카네기 멜론 대학원생들이 차지했고, 세 번째는 초당 평균 2억 개의 체스 착지를 처리하는 수퍼컴퓨터 딥 블루(Deep Blue)로 개량시킨 IBM 팀에게 돌아갔다.

이후 1997년 5월 딥 블루는 당대 체스 챔피언인 개리 카스파로프(G. Kasparov)에 승리하며 인간을 이긴 최초의 인공지능이 된다. 2011년에는 IBM 수퍼컴 왓슨(Watson)이 TV 퀴즈쇼 제퍼디에서 역대 챔피언들을 물리치며 기계 지능의 위력을 과시했다. 이와 유사한 사례로 2016년에는 우리나라 이세돌 9단과 인공지능 알파고의 바둑대결에서 알파고가 4:1로 최종 승리를 거두었다.

자연 고려한 산학연 협력모델 부상

인공지능 기술은 우리가 상상하는 것보다 더 빠르게 발전할 것이다. 불과 10여 년 전만 하더라도 스마트폰의 시대가 되리라고 예측한 사람이 거의 없었던 것처럼, 앞으로 다가올 4차 산업혁명의 미래도 스마트폰 등장의 충격만큼 혹은 그보다 더 큰 변화를 몰고 올 것이다. 이미 자동차 분야에서 바퀴 달린 인공지능, 드라이버 없는 자동차가 실현되고 있는 것만 보아도 그렇다.

이러한 가운데 많은 전문가들은 인공지능이 사람의 인지 기능을 추월하는 것은 시간문제라며 21세기 교육의 목표나 내용, 방법이 완전히 바뀌어야 한다고 말한다. 그들에 따르면 현재 초등학교에 입학하는 어린이의 65%는 현재 존재하지 않는 직업을 갖게 될 가능성이 매우 높다. 따라서 이들에게 21세기 핵심 기술을 일상생활에 어떻게 적용시킬지, 이를 복잡한 도전과제에 어떻게 활용할 것이며 변화하는 환경에 어떻게 대처해 나갈 것인지 창의력과 주도력, 적응력을 길러내는 교육이 꼭 필요하다는 것이다.

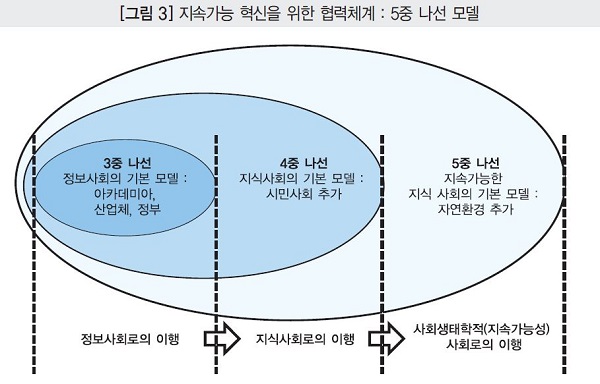

산업체와 학계, 연구계의 협력 모델도 바뀌어야 한다. 과거에는 각 분야를 명확히 구분 짓고 서로 긴밀히 협력해야 한다고 했지만, 이제 이러한 체계는 더 이상 통하지 않는다. 앞으로는 5중 나선 혁신모델이 주목을 받을 것이다. 5중 나선 모델은 기존의 산학연 협력주체인 아카데미아(학계), 산업체, 정부에 ‘시민사회’를 포함시키고 나아가 ‘자연’까지 고려한 모델을 말한다.

반면 여느 산업혁명과 마찬가지로 4차 산업혁명이 실업을 증가시키고 빈부격차를 더 심화시킬 것이라는 비관적 전망도 있다. 빈부격차는 산업혁명 때마다 그 격차가 벌어져 왔고 자본계급과 노동계급의 갈등의 골 또한 심화시켰다. 19세기 엥겔스와 마르크스의 공산당 선언은 이처럼 심화되는 빈부격차에 대한 반발로 나온 것이다. 이 선언에 따르면, 산업혁명은 계급 간 격차를 벌리는 핵심 원인이고 이 갈등을 해소하기 위해 나온 것이 공산주의이다.

3차 산업혁명 후 미국에서 1888년부터 1908년까지 산업재해로 사망하는 노동자 수가 하루 100명에 달했다는데, 4차 산업혁명은 더 큰 재앙을 초래할지 모른다. 인공지능시대의 4차 산업혁명은 단순히 기술혁명의 문제만이 아니라는 점을 인지하고 사회구성원끼리 지속가능한 발전 비전을 함께 모색해 나가야 한다. 국제기구들이 하루가 멀다 하고 ‘포용적 성장(Inclusive Innovation)’을 강조하는 이유가 여기에 있다.

조직에서도 이와 같은 포용적 성장이 필요한데, 4차 산업혁명의 도래를 처음으로 예고한 클라우스 슈밥 회장은 『제4차 산업혁명』에서 “세상은 기술결합에 따른 혁신의 시대로 이전하고 있다”며 “비즈니스 리더와 최고 경영자는 변화 환경을 이해하고 혁신을 지속해야 살아남을 수 있을 것이다”라고 말했다. 그러면서 각계 리더들이 이 포용적 성장에 주목하지 않으면 사회 평등은 절대로 이룰 수 없다고 경고했다.

4차 산업혁명 시대에 우리가 풀어야 할 근본적인 숙제는 결국 빈부격차와 지리경제학적(geoeconomic) 변화에 대한 대응이다. 무엇보다 인간 중심의 혁신을 위해 ‘지속가능 발전’이라는 관점에서 미래 전략을 설계해야 하며 환경적·경제적·사회적 영향 분석을 토대로 지속가능 시스템을 완성해야 한다.

결론부터 말하자면, 그가 바라보는 문명파괴의 핵심 원인은 에코사이드(ecocide), 즉 인간에 의한 생태계 파괴다. 여기에는 물이 지속가능하게 공급되지 못하는 지역에 인구가 증가한 점, 기후변화, 적국의 침략, 이웃나라와의 교역상 문제, 제도의 미비, 이렇게 다섯 가지 요인이 작용했다.

또한 그는 현재 인류가 당면한 12개 환경문제로 △사막화 △토양문제(부식, 염류화, 비옥도 손실) △수자원 관리 문제 △과도한 사냥(overhunting) △(어류) 남획(over fishing) △인구 과잉 △도입생물(동식물)이 고유종에 미치는 영향 △인구 밀집 증대의 영향 등과 더불어, 미래에 더 복잡화 된 양상으로 나타날 △인공 기후 △육지와 물속의 독성물질 축적 △에너지 부족 △지구의 광합성 용량의 소진 등을 지적했다.

기후변화로 환경파괴 가속화 전망

미래를 예측하는 데 있어 환경문제는 점점 더 중요해지고 있다. 특히 인간이 만들어낸(Man-Made) 환경이 기후변화를 촉진하여, 환경이 악화되는 속도는 걷잡을 수 없을 정도로 빨라지고 있다. 2018년 세계경제포럼에서 논의된 ‘Global Risks Landscape’에 따르면 미래 최대의 위험요소는 기후변화와 이상기후, 그리고 이로 인한 환경파괴이다.

더 심각한 문제는 환경문제가 사회적 문제와 결부되어 인류 사회에 더 큰 재앙으로 닥칠 것이라는 점이다. 가난한 국가들은 혹한과 혹서, 식량부족에 더 시달릴 것이고, 잦아진 자연재난 피해로 신음할 것이다. 사라졌다고 믿었던 바이러스는 다시 새로운 형태로 부활하여 인체를 공격해 올 것이고, 무분별하게 사용된 미세플라스틱은 해양생태계를 파괴시키는 데 그치지 않고 훨씬 더 유해한 형태로 부메랑이 되어 돌아올 것이다.

이에 2015년 유엔(UN)은 인류의 존재를 위협하는 여러 문제를 해결하기 위해 193개의 UN회원국이 모인 가운데 ‘지속가능발전목표(SDGs)’에 합의했다. 지속가능발전목표는 2030년까지 국제사회가 지향하고 달성해야 할 17가지 목표로, 이 중 △깨끗한 물공급과 위생 △청정한 에너지 △지속가능한 소비와 생산 △기후변화 대응 △해양생태계 보존 △육상생태계 보호 등이 환경보전과 관련된 목표들이다. 그러나 문제는 ‘답은 알고 있으나 지킬 수 있는가’이다. 아무리 좋은 각본(플레이북)과 규칙(룰북)이 있어도 기후변화는 다른 국가와의 협력 없이 해결이 불가능하다.

기계에 의한 인간 해킹 가능성 제기

역사학자 유발 하라리(Yuval Noah Harari)는 『사피엔스』와 『호모데우스』를 통해 “디지털 테크(Digital Tech)와 바이오 테크(Bio-Tech)의 결합으로 호모 사피엔스의 시대는 가고 호모데우스(신이 된 인간)의 시대가 도래하고 있다”며 다소 과격하지만 결코 가볍게 넘기지는 못 할 시사점을 던졌다.

이 책에서 하라리는 과거에는 인간만 할 수 있는 것들이 많았으나 이제는 로봇과 컴퓨터가 따라잡고 있으며, 머지않아 인간이 기계에 의해 해킹당하는 시대가 도래할 것이라고 경고했다. 유전공학과 인공지능과 같은 신기술의 융합으로, 충분한 생물학적 지식과 데이터, 컴퓨터 기술을 지니고 있으면 알고리즘을 통해 사람을 해킹할 수 있고, 알고리즘을 통해 사람의 말과 행동, 생각과 감정까지 직접 감시할 수 있게 되면 인간은 인간으로서의 경제적 가치를 완전히 잃어버린다. 인간도 결국 알고리즘 작동의 일부로 본 것이다.

최근 하라리는 『21세기 21가지 교훈(21 Lessons for the 21st Century, 2018년)』을 통해 인류의 역사와 현재에 대한 분석을 토대로 미래를 조망하고 통찰했다. 이 책에서 그는 동시대를 살아가는 사람들에게 일자리는 인공지능에게 빼앗기기만 할 것인지, 가짜 뉴스(Fake news)의 본질은 무엇인지, 구글(Google)과 페이스북(Facebook)은 디지털 독재시대를 열 것인지, 세계 정치를 지배했던 자유와 평등의 이념은 상실될 것인지, 공동체와 민족주의, 종교와 이민 등의 개념은 어떻게 바뀔 것인지 등에 대한 문제를 제기했다.

치열한 현재인식과 두터운 협력 시급

앞으로 우리는 살아나갈 길이 무엇인지 끊임없이 고민하고 가능한 한 많은 사람들이 여기에 참여하고 협력하도록 해야 한다. 치열한 인식과 두터운 협력이 없었던 것이 결국 이 모든 문제의 근원이다. 이대로라면 머지않아 전 세계 1%의 부자들이 모든 부를 가지게 될 것이며, 비단 부만이 아닌 아름다움과 건강, 창조성 등 그야말로 모든 것을 지배하게 될 것이다.

세계가 직면한 난제들 때문에 혼란스러움과 무력감을 느낀다면 상황을 제대로 보고 있는 것이다. 세계가 작동하는 과정은 이제 개인이 이해하기에는 너무 복잡해지고 난해해졌다. 혼미(昏迷)의 시대에서 기존의 질서는 무너지고 4차 산업혁명 시대에 접어든 지금, 기존의 것을 대신할 새로운 질서는 없다.

이제는 1∼2차 산업혁명 시기의 명령이나 질서, 규제와 같은 통합적이고 통제적인 개념은 사라지고, 분산화로의 움직임과 함께 분산된 하나 하나가 각기 연관성을 지니며 유기체적 구조를 형성해 가고 있다.

앞으로는 환경적 측면의 지속불가능성과 새로운 산업혁명으로 야기된 문제들이 합쳐져 이전과는 완전히 다른 양상으로 전개됨으로써 인류 문명의 지속가능성을 위협하고 들 것이다. 역사상 유례없는 기술혁명이 제기하는 전 지구적 도전을 해결하기 위해서는 지구 차원의 협력이 필요하다.

민족주의와 종교 문화가 인류사회를 적대적인 진영들로 나누어 협력을 위태롭게 하고 있으나, 극심한 견해 차이를 극복하고 변화에 대한 두려움을 제어하고, 자신들의 견해에 좀 더 겸허할 수 있다면 해결의 길로 나아갈 수 있을 것이라 판단된다.

[『워터저널』 2019년 2월호에 게재]